あおきです。

近年、スマートフォン一つで手軽に始められる副業が人気を集める一方で、その裏側には消費者を欺く悪質な案件が多数存在します。中でも「スマホ副業案件(お金の学校)」は、「月額4,980円のチャットルーム参加」と「1日15分~45分の作業時間」を謳い、手軽な収益機会を提示しています。

しかし、この案件が属するタスク型副業は、そのビジネスモデルの特性上、過去に消費者庁から再三にわたり**「詐欺的な手法」**として注意喚起を受けている分野です。

本レポートの目的は、公式情報だけでは見えない、この案件の真のリスクを多角的に洗い出すことにあります。私たちは実際に登録プロセスを検証し、最も重要である運営体制、特に特定商取引法(特商法)に基づく表記の信頼性を徹底的に分析しました。結論から申し上げると、本案件には、読者の皆様の資産と安全を著しく脅かす極めて高いリスクが存在すると判断せざるを得ません。

安全な副業選びの指針として、ぜひ最後までこの詳細な検証結果をご確認ください。

特定商取引法に基づく表記

運営元:スマホで簡単運営事務局

運営責任者:石川 七緒

所在地:〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目2番15号

連絡先:03-4563-6071

E-mail:info@okozukai-life.net

特商法表記の検証:法人格なき「事務局」とバーチャルオフィスの実態

副業や物販サービスを提供する事業者が、消費者とのトラブルを避けるために義務付けられているのが「特定商取引法に基づく表記」(特商法表記)です。本案件の特商法表記を分析した結果、その信頼性に極めて重大な欠陥があることが判明しました。

運営元:「事務局」名義の深刻な問題点

運営元として記載されている「スマホで簡単運営事務局」は、法人登録が確認できない名称であり、会社法に基づく「株式会社」や「合同会社」といった法人格を持っていません。

- 責任の不明確化: 特定商取引法は、事業主体を明確にすることで、万が一トラブルが発生した際の責任の所在をはっきりさせることを目的としています。法人格を持たない「事務局」名義では、責任が個人に帰属するのか、あるいは実体のない団体なのかが曖昧になり、法的な追及や損害賠償請求が極めて困難になります。

- 信頼性の欠如: 継続的かつ大規模なサービスを提供する事業者が、法人として登記しないのは極めて異例であり、最初から責任を回避する意図があるのではないかと疑念を抱かざるを得ません。

所在地:約5,000社が登記するバーチャルオフィス

記載されている所在地「東京都港区浜松町2丁目2番15号」は、一見すると都心の一等地ですが、調査の結果、約4,000社もの法人が登記を行っている大規模なバーチャルオフィスであることが明らかになりました。

バーチャルオフィス自体は合法ですが、悪質な副業案件や詐欺グループが、実態を隠し、トラブル時に追跡を逃れるための「使い捨て会社」の住所として利用するケースが多発しています。4,000社もの登記がある住所では、本案件の運営実態を特定することは事実上不可能です。これは、運営側が意図的に「検索回避」と「追跡回避」を図っている強力な証拠と言えます。

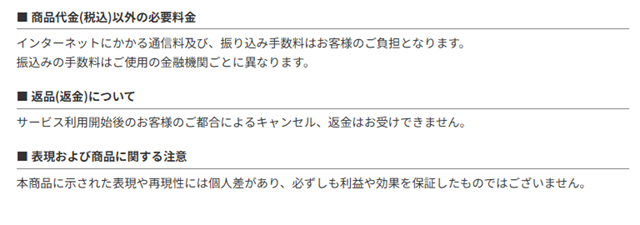

返金/返品不可の規定が示すリスク

特商法表記に「返金や返品については不可」と明記されている点も大きなリスク要因です。

コンテンツやサービスの内容が期待通りでなかった場合や、何らかのトラブルが発生した場合でも、一度支払った月額料金や継続料金が一切戻らないことを意味します。運営会社の信頼性がゼロに等しい現状で、この規定は利用者にとって非常に不利に働きます。

タスク型副業詐欺の典型的な手口との一致性

本案件が採用しているビジネスモデルは、過去に多くの被害者を出したタスク型副業詐欺のスキームと驚くほど酷似しています。消費者庁が警告を発する手口との共通点を具体的に解説します。

- 初期費用/参加費の徴収と月額課金: 詐欺の典型は、まず数千円程度の比較的安価な費用を徴収することです。本案件も初回4,980円、継続6,980円などの月額課金制を導入しており、これは詐欺の「導入部分」の手口と完全に一致しています。

- 「マニュアルとサポート」名目での追加請求: 本案件は「案件の紹介とサポート」をサービス内容としています。これは、高額なマニュアルを販売し、後から「さらに稼ぐためのサポート」として追加料金を請求するタスク型詐欺の手法と酷似しています。

- 追跡困難な運営体制の採用: 運営会社不明、所在地はバーチャルオフィスという事実は、トラブル時の追及を極めて困難にする、詐欺グループが好む体制です。

実地検証で判明した「過去の詐欺案件」との共通点

危険性を承知の上で登録プロセスを進めた結果、本案件のシステム設計が、過去に問題視された詐欺案件と共通する特徴を持っていることが明らかになりました。

- LINE登録の強要と連絡経路の特定: 登録の初期段階で「お金の学校【公式LINE】」への登録が必須となります。公式LINEアカウントは簡単に削除・変更が可能なため、追跡を困難にする一つの手段です。

- 詐欺で多用されるインターフェースの模倣: LINE登録後に送られてくる副業お知らせサイトの作りが、過去の副業詐欺で頻繁に利用されていた**「メールボックス風のサイト」**に酷似しています。これは、運営元が同系列であるか、手口を模倣している可能性を強く示唆しています。

- リスクの高さを理由とする検証の中断: 運営会社が不明で、消費者庁注意喚起案件に酷似しているという極めて高いリスクを鑑み、これ以上の料金の支払いは、利用者に金銭的な被害を与えるリスクが高すぎると判断し、それ以上の詳細な検証は中断せざるを得ませんでした。

口コミ・評判の「意図的な皆無」が示す悪評対策

優良な副業であれば自然と集まるはずの口コミや評判が、本案件では見つかりません。これは偶然ではなく、運営側の意図的な戦略である可能性が高いです。

- 検索結果の希薄化: 「スマホ副業案件」という一般名詞に近い名称のため、検索エンジンやSNSでピンポイントな口コミや評判を検索することが困難になっています。

- 悪評対策としての名称選定: 運営側は、ユーザーが評判や実態を検索しづらくすることで、悪評が広がることを防ぐための対策を講じていると推測されます。良質なサービスが自ら検索回避を行う理由はなく、口コミがないという事実は、信頼性の欠如を裏付ける強力な証拠です。

まとめ:信頼性ゼロの危険な副業、登録は絶対におすすめしない

今回調査した「スマホ副業案件(お金の学校)」について、その安全性を総合的に評価した結果、以下の理由から登録は絶対におすすめしません。

- 法人登録のない運営元: 運営元が法人格のない「スマホで簡単運営事務局」であり、トラブル時の責任追及が不可能。

- 追跡不可能な所在地: 登記が約4,000件のバーチャルオフィスを使用しており、運営の実態を隠蔽している。

- 消費者庁注意喚起案件との酷似: ビジネスモデル、インターフェースともに、過去のタスク型副業詐欺の典型的な手口と酷似している。

- リスクの高い契約: 返金・返品が一切不可であり、初期段階で費用を支払うことは極めてリスキーである。

現状、本案件は「怪しい」点が非常に多く、利用者に深刻な被害をもたらす可能性が否定できません。詐欺であると断言はしませんが、リスクを無視して利用する価値は全くありません。信頼性や安全性が担保されるまでは、登録を避けるべきです。

人生逆転!元ブラック企業社員が叶えた「働かない」という夢

かつて100万円を無駄にした私が、なぜ今『働かない生き方』を実現できたのか。

その全貌を包み隠さずお話しします。

もう遠回りしたくないあなたへ。